Derya Türkmen? Das ist aber kein deutscher Name. Wo kommen Sie her? – „Aus Deutschland!“

„Nein, ich meine wo kommen Sie ursprünglich her?“ – „Na Deutschland! Das ist meine Heimat!“

„Hmm… und Ihre Eltern? Wo kamen die her?“ – „Aus der Türkei.“

„Aha, na sehen Sie. So deutsch sind Sie doch gar nicht. Sie sind Deutschtürkin.“

Bin ich das? Eine Deutschtürkin? Lange Zeit habe ich mich gefragt, wo ich dazu gehöre. Na zu Deutschland natürlich. Wohin denn sonst? Ich bin doch hier geboren und aufgewachsen! Ich erinnere mich zurück an meine Kindheit und Teenagerzeit. In der Grundschule wurde ich schon mit dem Thema konfrontiert. Eine Mitschülerin fing aus dem Nichts an „Geh zurück, wo du herkommst. Du gehörst nicht hier hin!“ zu brüllen.

Wohin sollte ich gehen? Wo ich herkam? „Ich komme von zu Hause!“, antwortete ich meiner Mitschülerin. „Ich kann doch jetzt nicht nach Hause gehen. Ich habe doch noch Schule!“, dachte ich mir. „Natürlich versteht sie das nicht, sie ist ein Ausländer! Geh zurück in die Türkei!“ Aber was soll ich da? Ich habe nie dort gelebt, ich kenne das Land aus dem Urlaub. Ich habe Verwandtschaft da, ja, aber warum soll ich jetzt da hin? Ich verstand die Welt nicht mehr.

Klar, zu Hause wurde Türkisch gesprochen. Aber Deutsch auch. Ein Mix aus beiden Sprachen. Nun lag es an mir, mit zwei Kulturen aufzuwachsen und auch damit zurechtzukommen. Die Erfahrungen in der Grundschule nahm ich als Ablehnung der deutschen Gesellschaft wahr. Also versuchte ich bei den Türk*innen in der Stadt mein Glück.

„Ischwöre, Deutsche sind soo Kartoffeln ne, die verstehen nichts!“

„Hmm so würde ich das nicht sagen, es sind doch nicht alle so. Und warum müssen wir auf diese Art differenzieren zwischen zwei Kulturen? Deutsch oder Türkisch – ist doch egal.“

„Oh man du bist auch so ne Kartoffel ey, bissu inkognito oder was? Bist du Spion, Lan?“

„Ja man, sie ist Stasi ischwöre ya!“

„Hä, nein!? Was für Stasi? Habt ihr überhaupt eine Ahnung was die Stasi war? Darf ich nicht mal meine Meinung äußern, oder was?“

„Derya, lan, du bist die deutscheste Kartoffeltürkin in ganz Rinteln, ya!“

Immer diese Unterscheidungen. Immer dieser Drang zur nationalen Identifikation. Kartoffel oder Dönertier? Ich bin Dönertier mit Kartoffelpommes drin. Ich löste mich also auch von den türkischen Kids. Mir kam der Gedanke auszuwandern. In die Türkei. Nach Istanbul zu den Verwandten. Also betrachtete ich den Sommerurlaub 2009 nicht als Urlaub, sondern versuchte mir vorzustellen, wie es wäre, dort zu leben. Gehörte ich dort hin? In die Türkei?

„Siz kesin bir Saray´da yasiyorsunuzdur dimi! Anlatsana ya!“ („Und ihr wohnt doch bestimmt in einem Schloss. Erzähl doch mal.“)

„Hayir ne Sarayi, normal bir Daire´de oturuyoruz. Üc Oda. Annem ve Babam hep isde. Aslinda normal bir Isci Ailesiyiz. („Nein, wir wohnen in einer Mietwohnung. Drei Zimmer. Meine Eltern sind immer arbeiten. Man kann sagen, wir sind eine klassische Arbeiterfamilie.“)

„Aber ihr seid doch reich?! Meine Eltern sind auch nur arbeiten und wir wohnen nicht in Deutschland.“

Wie kamen die da drauf? Nur weil wir in Deutschland lebten? „Nein, wir sind nicht reich. In Deutschland leben nicht nur Reiche. Und ja, ihr seid auch eine Arbeiterfamilie.“ Sie lachten über mich. Aber warum? Die Mittelschicht in Deutschland zählte zu den Reichen in der Türkei, das begriff ich aber erst viel später. Denn nach wie vor liegt die Schere zwischen arm und reich so weit auseinander, dass es überhaupt keine Mittelschicht geben kann. „Warum lacht ihr denn?“

„Derya, du sagst das doch nur damit du mit uns abhängen kannst.“ Nein, eigentlich nicht. Ich suche nur nach einem Ort, wo ich angenommen werde, wo ich bleiben darf. Egal welche Herkunft ich habe. Schnell wurde mir ein Spitzname verpasst: zengin alman kizi (reiches deutsches Mädel). Das nervte mich sehr. Sie kamen nur, wenn sie was wollten: „Shht zengin kiz. Para versene. Cola alicaz. Istersen takila bilirsin bizim ile.“ („Hey reiches Mädel, gib mal Geld, wir wollen Cola, du kannst auch mit uns abhängen dann.“)

Ich antwortete nicht. So herzlich waren sie doch nicht. Trauer und Wut machten sich in mir breit. Wo gehörte ich denn nun hin? In Deutschland die Ausländerin, in der Türkei die reiche Deutsche. Ich wollte doch nur endlich ankommen. Immer noch hatte ich die Frage: „Wo gehöre ich hin?“ nicht beantworten können. Immer noch schwankte ich zwischen zwei Welten, zwei Kulturen. Zurück in Deutschland kam ich auf das Gymnasium und lernte deutsche Mädels kennen. Ich freundete mich mit ihnen an.

Diese Freundschaften hielten bis zum Abitur. Zwar musste ich keine Cola für sie kaufen, mich nicht für meine Herkunft rechtfertigen oder warum ich Deutsche bin und keinen deutschen Namen habe, aber auch da machten sich meine Wurzeln wieder bemerkbar. „Türke“ war der Spitzname, den Sie mir verpassten. Erst nahm ich es mit Humor auf, war es aber nach einiger Zeit leid.

Warum wurde ich nach der Herkunft meiner Eltern benannt? Warum musste sie immer wieder im Fokus der Leute stehen und ihnen suggerieren, wie sie mit mir umzugehen hatten?

Auch der deutsche Staat mit seinen Institutionen trug hierzu seinen Teil bei. Auf dem Papier war ich nämlich türkische Staatsbürgerin. Ich musste in regelmäßigen Abständen immer wieder zur Ausländerbehörde, um einen Aufenthaltstitel zu beantragen. Mit 16 bekam ich meine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Aber warum musste ich dort hin? Warum wurde ich nicht anerkannt, als einfach nur Derya? In dem Land, in dem ich geboren bin und lebe?

Wenn wir in Clubs gingen, hatte jede meiner Freundinnen einen deutschen Personalausweis, ich dagegen einen türkischen Pass mit dem ich herumlaufen musste. Die Gleichgesinnten mit türkischem Pass werden wissen was ich meine: die Dinger waren riesig! So kam es mir jedenfalls vor. Die Türsteher schauten sich meinen Pass immer einen Moment länger an, blickten zu mir, runzelten mit der Stirn und blickten wieder zurück auf meinen Pass.

„Du bist Türkin?“

„Ich habe einen türkischen Pass, ja!“

„Ja, also Türkin.“

„Wie auch immer, kann ich rein jetzt?!“

Ach das nervte mich.

Endlich 18! Endlich konnte ich mich entscheiden: deutsch oder türkisch? Gebe ich meine türkische Staatsbürgerschaft wirklich ab? Will ich wirklich die deutsche Staatsbürgerschaft? Werde ich dann angenommen? In der Gesellschaft? In Deutschland? Natürlich hätte ich gerne beide behalten. Doch das war illegal, eine Straftat. Nicht für Spanier, nicht für Italiener, aber für türkische Staatsbürger. Ein Zwiespalt zwischen Heimat und Herkunft. Heute kann man beide Staatsbürgerschaften besitzen. Doch damals konnte ich ja nicht ahnen, dass die Politik sich einige Jahre später für die Legalität eines Doppelpasses entscheiden wird.

Eine einjährige Odyssee begann, wieder saß ich in der Ausländerbehörde, diesmal ging es um den Antrag auf die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich verbrachte Stunden dort. Mit Gleichgesinnten, die das System ebenso wenig begriffen, wie ich. Mit syrischen Familien, die auf einen positiven Ausgang ihres Asylantrages warteten und kein Wort deutsch sprachen. Die Beamt*innen, die an uns vorbei gingen, ignorierten uns. Wir gehörten alle in einen Topf und für einen Moment fühlte ich mich zum ersten Mal einer Gruppe zugehörig. Irgendwie komisch. Ich wurde aufgerufen. Das Gefühl verblasste.

„Frau Türkmen, wir werden einen Test mit Ihnen durchführen, okay?“

„Was für einen Test?“

„Einen Sprachtest, wir müssen uns sicher sein, dass Sie die deutsche Sprache beherrschen!“

„Ich gehe auf das Gymnasium, Sie haben meine Zeugnisse, ich bin hier geboren. Und wie Sie hören: ich spreche deutsch, fließend!“

„Ja, aber Sie sind türkische Staatsbürgerin, immer noch!“

„Aha!“

Ich machte diesen blöden Test, ich las auch den Text, der mir vorgelegt wurde. Ja, auch lesen kann ich. Überraschung! Und dann war es endlich soweit! Ich bekam endlich meine Deutsch-Urkunde. Am selben Tag beantragte ich meine Personaldokumente und endlich hatte ich nun auch einen Personalausweis, einen deutschen, den ich auch sehr gerne und sehr oft vorzeigte. Doch mit der Staatsbürgerschaft war das Problem der Zugehörigkeit nicht gelöst. „Wo gehöre ich hin?“ Diese Frage war immer noch in meinem Kopf.

In den 1950er Jahren führt der Arbeitskräftemangel zur Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer*innen in der Bundesrepublik. Darunter auch viele Türken. Die meisten wollten eigentlich nur ein paar Jahre bleiben, Geld verdienen und dann wieder zurück in ihre Heimat kehren, zu Frau und Kindern. Man kann sagen, dass die Geschichte der sogenannten „Gastarbeiter“ in der Bundesrepublik fast so alt ist, wie der Staat selbst. Was damals niemand ahnt: Deutschland wird sich grundlegend verändern. Ein Einwanderungsland wird geboren, ohne, dass es je jemandem auffällt. Für die meisten „Gastarbeiter“ und ihre Familien wird der vorübergehende Ort ihre neue Heimat werden.

Zu Beginn des Abkommens, das als erstes mit Italien 1955 geschlossen wurde, geht noch niemand von einer dauerhaften Bleibe in Deutschland aus. Weder die Deutschen, noch die „Gastarbeiter“ selbst. Und noch heute streitet die konservative Politik die Tatsache ab, dass die Bundesrepublik ein Staat mit Bürger*innen unterschiedlicher Herkunft ist – eine Einwanderungsgesellschaft. Inzwischen leben 3,5 Mio. Türk*innen verteilt in Deutschland, die als „Deutschtürken“ definiert werden. Bis heute gibt es kaum ein Zusammenleben mit Deutschen und Türk*innen. Aber warum?

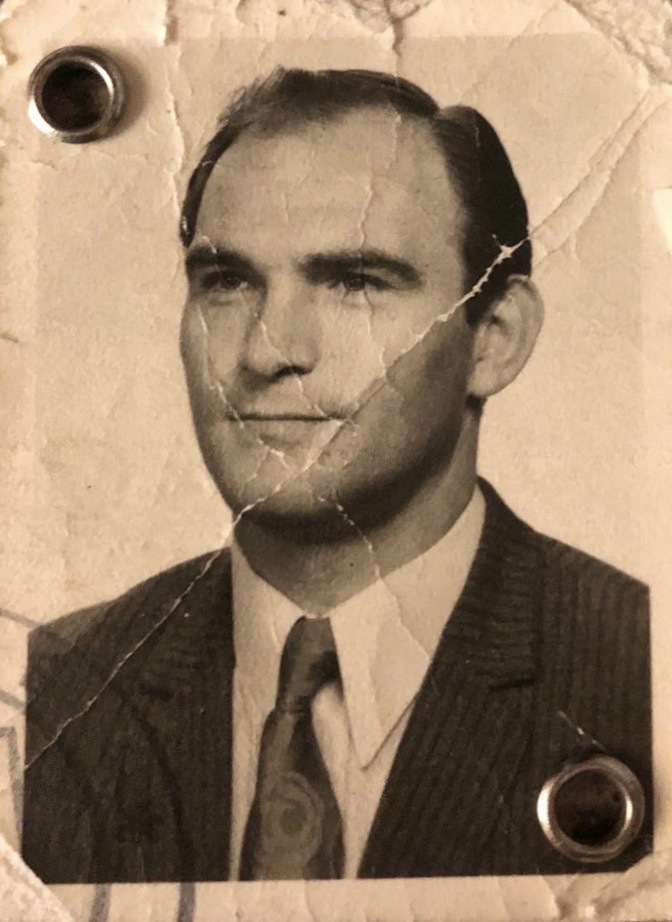

Tatsache ist: Lange wurde nicht erkannt, sondern eher ignoriert, dass eine wirksame Integrationspolitik notwendig ist und, dass es für die Stabilität der von vielen Kulturen beeinflussten deutschen Gesellschaft erforderlich ist, Chancengleichheit herzustellen. 1961 schloss die Bundesrepublik ein weiteres Abkommen ab. Mit der Türkei. Viele hörten davon: „Deutschland, da wird es uns besser gehen.“ So auch Hakki Y., damals Vater von zwei Kindern.

Zwar relativ spät, neun Jahre nachdem das Abkommen beschlossen wurde, hörte er beim Bund: „Ihr könnt euch noch bewerben für eine Arbeitsstelle in Deutschland!“ Hakki wird überredet von seinem Kameraden: „Warum nicht?“, denkt er und bewirbt sich. Lange hört er nichts. „Hm, das ist Kader (Schicksal), soll also nicht sein“, denkt er sich und beschließt mit seiner Frau Emine Y. und den beiden Kindern vom ländlichen Giresun nach Istanbul zu ziehen.

„Emine Hanim, da ist viel Arbeit, wir kriegen mehr Para (Geld).“ Emine Hanim findet es logisch, denn Geld ist notwendig zum Überleben. Der Umzug wird vorbereitet. Doch dieser wird nie stattfinden, denn am nächsten Tag erhält Hakki Y. die lang ersehnte Nachricht: „Emine Hanim, guck guck, ich gehen nach Almanya, machen viel Geld, das reiches Land Emine Hanim.“ Emine Hanim findet das sogar besser als nach Istanbul zu ziehen, denn in Deutschland gibt es mehr Geld. Und die Metropole macht doch nur die Kinder kaputt. So verlässt Hakki Y. seine Familie und seine Heimat. Was er über Deutschland weiß? Nichts. Nur, dass es dort Arbeit gibt. Die Sprache kann er nicht, was die Deutschen so essen? Schwein! Igitt!

„Hakki, du mussen aufpassen, Deutsche essen haram Fleisch!“

„Emine Hanim, ja ich wissen. Dreckiges Fleisch! Ich nix essen da!“

Ob es türkisches Essen gibt? Wohl kaum! Aber Hakki Y. will ja keinen Urlaub machen, sondern endlich genug Geld verdienen. Erst fliegt Hakki Y. nach Hamburg, findet zwar einen Job, ist aber auf Dauer von den unwohnlichen Baracken und den bescheidenen Wohnheimen genervt. Er vermisst seine Familie, den Komfort, das Essen seiner Frau.

„Emine Hanim, ich vermissen dein Lahana (Kohl) Suppe. Hier Essen sein kalt, genau so kalt wie Menschen in diesen Deutscheland.“

Sein Ziel war es, einen großen Teil des Einkommens zu sparen und nach Hause zu schicken, um im Heimatland später eine bessere Existenz aufbauen zu können. Und daher akzeptiert Hakki Y., wie viele andere „Gastarbeiter“, die körperlich schwere Arbeit und die billigen Unterkünfte. Lange bleibt er nicht in Hamburg. Er zieht bald weiter nach Hamm, bleibt dort einige Monate und arbeitet wieder im Bergbau. Wieder eine körperlich schwere Arbeit. Daraufhin lernt er Sahin Abi kennen.

„Hakki, du müssen ziehen nach Rinteln, gute Arbeit, gute Wohnung!“

„Sahin Abi, vallah wenn du diesen sagen, ya ich machen diesen.“

Hakki Y. nimmt den Ratschlag an, fährt nach Rinteln und verliebt sich in die historische Altstadt. Rinteln. Es erinnert ihn an seine Heimat, an Giresun: „Emine Hanim, hier schön wie Giresun, aber modern. Strom da, warmes Wasser da. Ich haben gefunden ein Wohnung für uns Emine Hanim. Ich arbeiten gut, ich kriegen gut Geld. Ich schicken dir bald!“ Emine Hanim ist neugierig: „Diese Deutscheland, ich will gehen und auch arbeiten in diesen Deutscheland.“ So beschließt auch sie, nach Rinteln zu fliegen und ist ebenfalls beeindruckt:

„Hakki Bey, das ist gutes Land, ich suchen Arbeit und dann wir holen Kinder.“

1972 ist es dann soweit, die Familie ist vereint und das dritte Kind ist auch schon unterwegs. Hakki Y. erinnert sich: „Viele Deutsche gelacht über uns, weil wir gearbeitet im Bergbau. Schmutzige Arbeit, sie immer gesagt. Ich nie kapiert. Ich immer sagen Arbeit ist Arbeit! Wir haben geholfen, Land aufzubauen! Und Deutsche nur gelacht. Sie haben gehabt Angst! Aber wir keine Gauner, wir Arbeiter!“

Fortsetzung folgt…

Text: Derya Türkmen