Liebe Freundinnen, liebe Freunde,

letztens saß ich bei meinen Eltern und versuchte ihnen zu erklären, was ein elektronischer Newsletter ist. Ich erzählte ihnen, dass ich einigen Hundert Menschen monatlich eine Email schicke mit kleinen Geschichten aus meinem Leben. „Und die Leute lesen das?“, fragte mein Vater. „Ich hoffe.“, antwortete ich. „Das ist gut.“, sagte er:

„Es ist gut, wenn man die Sprache spricht und seine Geschichten erzählen kann. Unsere Generation kann kein Deutsch – leider. Deutschland wollte nicht, dass wir Deutsch lernen. Und wir haben einfach nicht erkannt, wie wichtig Sprache ist. Wir kamen stumm und werden stumm gehen.“

Die Worte meines Vaters stimmten mich nachdenklich. Ich fragte mich: War die Generation meiner Eltern wirklich eine „stumme“ Generation? Ist diese Sprachlosigkeit gar der Grund, dass die deutsche Gesellschaft die Gastarbeiter-Generation bis heute als fremd empfindet? Wenn Ja, läge es dann nicht an mir, meinen Eltern eine Stimme zu geben? Sprich, ihre Geschichte zu erzählen? Denn erst durch Geschichten bekommt das Fremde ein Gesicht. Geschichten machen die „Anderen“ zu Menschen – zu echten Menschen aus Fleisch und Blut. Davor sind sie nichts weiter als Kreaturen, in die man seine Angst, seinen Frust und seinen Hass hineininterpretiert.

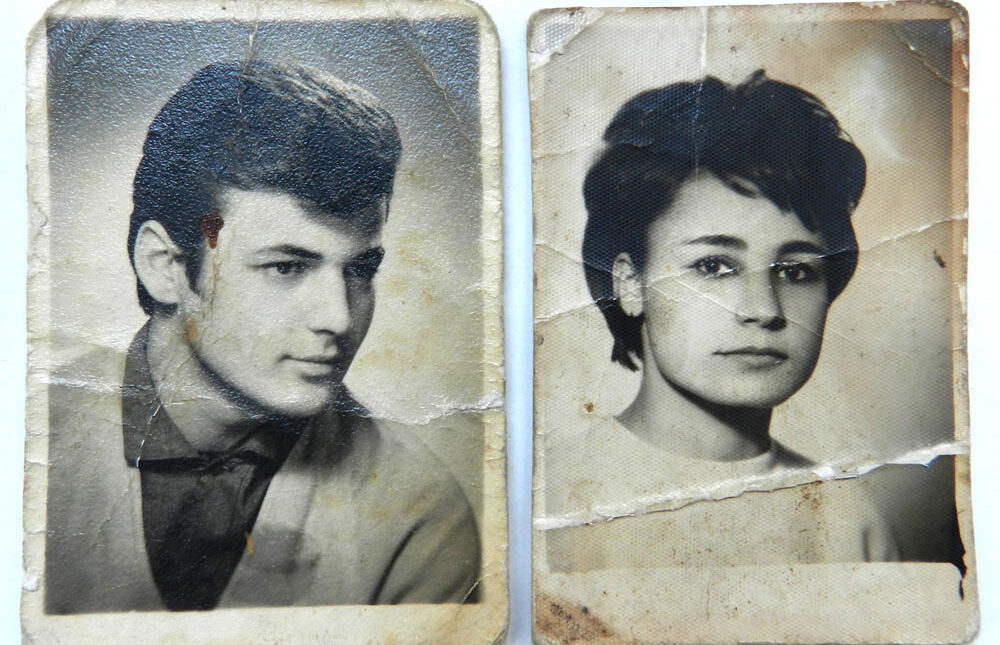

Hier die Geschichte meiner Eltern. Zwei von etwa 850.000 türkischen Gastarbeitern, die zwischen 1961 – 1973 nach Deutschland kamen.

Karger Lohn, Rückenschmerzen, Lungenkrebs

Meine Eltern waren beide 25 und wohnten in einer winzigen, heruntergekommenen 2-Zimmerwohnung in Istanbul. Nach langer Suche hatte mein Vater endlich Arbeit gefunden – in einer Zementfabrik außerhalb von Istanbul. Jeden Morgen fuhr er mit dem Zug zwei Stunden zur Arbeit und abends zwei Stunden zurück. Obwohl er als Schweißer eingestellt wurde (er hatte während seines Militärdienstes einen Schweißerschein gemacht), bestand seine Arbeit ausschließlich darin, schwere Zementsäcke auf eine Schubkarre zu laden und diese innerhalb des Firmengeländes von A nach B zu transportieren.

Eines Tages – der Chef war nicht da – ließ die Belegschaft es ein wenig lockerer angehen. Man saß in netter Runde und trank Çay. Dabei kam mein Vater mit einem älteren Arbeitskollegen ins Gespräch und beklagte sich: „Ich bin Schweißer und muss seit Monaten Zementsäcke schleppen. Wegen meiner Rückenschmerzen kann ich nachts nicht mehr schlafen. Und das alles für einen Hungerlohn.“ Darauf antwortete der ältere Kollege: „Glaub mir, mein Sohn, deine Rückenschmerzen sind das kleinste Problem. Wenn du schlau bist, suchst du dir ganz schnell einen neuen Job. Warum? Weil jeder, der hier länger arbeitet, von dem feinen Zementstaub eine Staublunge bekommt und danach Lungenkrebs.“ Karger Lohn, Rückenschmerzen und Lungenkrebs – keine rosigen Aussichten für einen frischgebackenen Vater.

Almanya – das gelobte Land

Als mein Vater abends im Zug nach Hause fuhr, stach ihm die Schlagzeile einer Tageszeitung ins Auge: DEUTSCHLAND SUCHT ARBEITER. Plötzlich hatte er eine Eingebung. Noch am selben Abend führten meine Eltern ein Gespräch und beschlossen ihr zukünftiges Glück in Almanya zu suchen.

Sie registrierten sich in der „Deutschen Kommission“ (eine Verbindungsstelle, wo einerseits die Beschäftigungsangebote der deutschen Arbeitgeber eingingen, andererseits die Bewerbungen der türkischen Arbeitnehmer) und warteten auf ein passendes Jobangebot. Die Auswahlkriterien waren streng, ebenso die gesundheitliche Überprüfung. Nur jeder Vierte, der in Deutschland arbeiten wollte, bekam auch ein Angebot.

Meine Mutter hatte doppeltes Glück. Ein großes deutsches Unternehmen suchte just junge, gesunde, türkische Frauen für ihr Werk in Berlin. Dazu kam, dass eine gute Bekannte in der Kommission arbeitete. Sie drückte ein Auge zu und bescheinigte meiner Mutter die entsprechende berufliche Qualifikation. Auch alle anderen erforderlichen Unterlagen wurden „freundschaftlich“ abgestempelt.

Im Winter 1970 war es dann soweit. Meine Mutter verabschiedete sich tränenreich von ihrer Familie und tat das, wovon Millionen Türken träumten – sie betrat das „gelobte Land“, um anschließend bei Siemens am Fließband zu stehen und Platinen zu montieren.

„Türken unerwünscht“

Die ersten Monate wohnte meine Mutter in einem Wohnheim für Gastarbeiter in der Brüsseler Straße. Danach zog sie zu einer Arbeitskollegin, mit der sie sich angefreundet hatte. Die Freundin, vor allem aber ihr Mann waren äußerst geschäftstüchtig. Beide arbeiteten Vollzeit, gingen anschließend Putzen und untervermieteten zusätzlich ein Zimmer ihrer kleinen 2-Zimmerwohnung. Erst Jahre später erfuhren meine Eltern den wahren Grund dieser Geschäftstüchtigkeit: Der Mann war spiel- und wettsüchtig und hochverschuldet.

Einige Wochen nachdem meine Mutter das Zimmer bezogen hatte, wurde meinem Vater ein Touristen-Visum ausgestellt. Er kam nach Berlin und zog mit ein in das Zimmer meiner Mutter. Schnell wurde klar, dass dies keine Dauerlösung sein kann. So machte man sich auf die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung. Damals wie heute kein leichtes Unterfangen. Der einzige Unterschied: In den 70ern hatte die Gesellschaft noch kein Problem mit diskriminierenden Wohnungsanzeigen. Phrasen wie „Keine Ausländer“, „Keine Türken“ oder „Türken unerwünscht“ waren an der Tagesordnung. Heutzutage läuft die Diskriminierung sehr viel diskreter ab und ist den Vermietern kaum nachzuweisen.

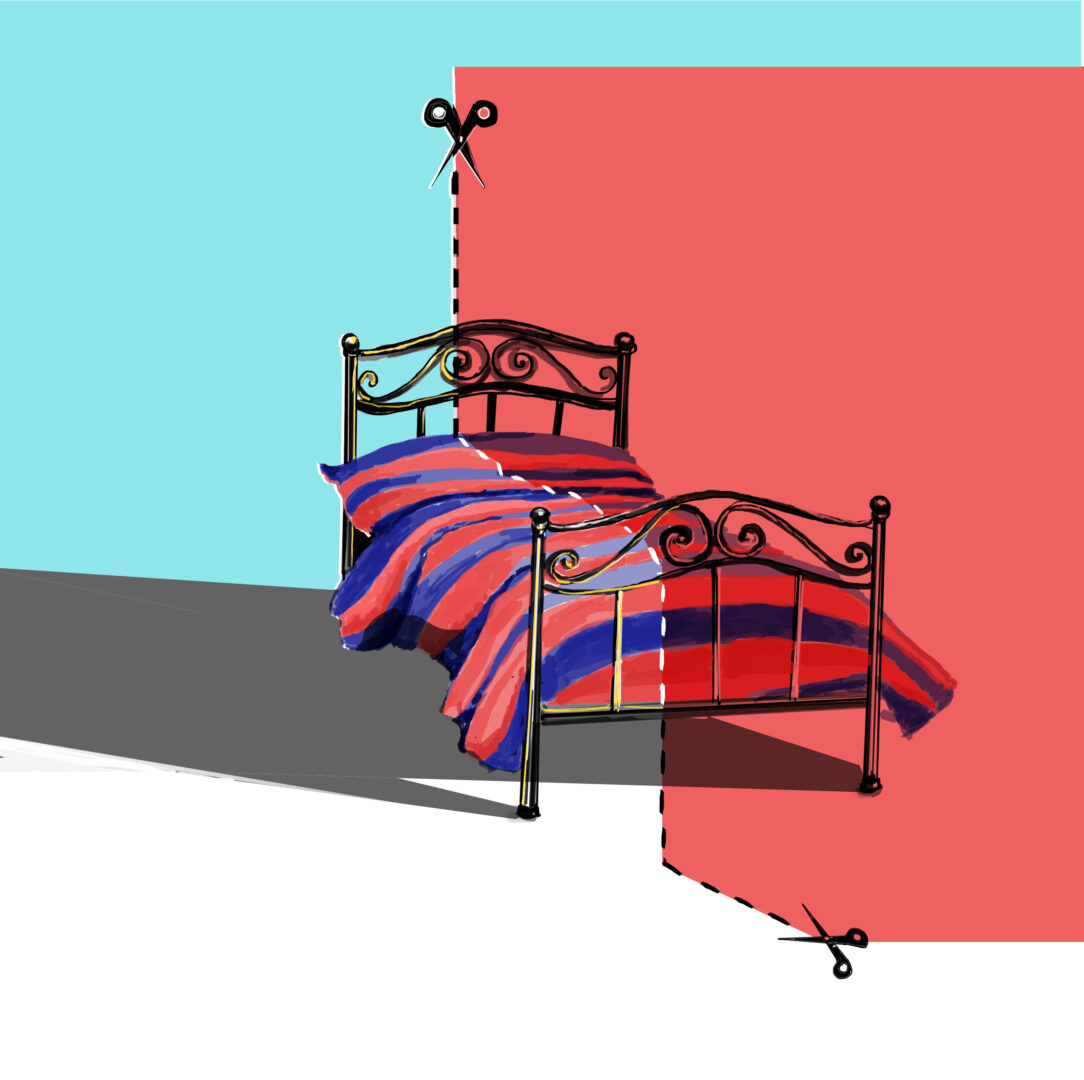

Überflüssig zu erwähnen, dass meine Eltern auf dem freien Wohnungsmarkt keine Chance hatten. Was blieb, war eine unter der Hand vermietete Gartenlaube in Berlin-Tegel. Ein etwa 15qm großes, schlecht isoliertes Häuschen mit einem Bett, einem Tisch und einer winzigen Kochnische.

Auf einem großen Grundstück standen vier dieser Häuschen, in denen sehr skurrile Gestalten wohnten. Ein frisch aus der Haft entlassener Straftäter, ein Ex-NSDAP-Mitglied mit leichter Demenz und der einbeinige Vermieter mit gezwirbeltem Salvador Dali-Schnurrbart.

Insbesondere meiner Mutter waren die neuen Nachbarn ein wenig unheimlich. Doch der Kontakt ließ sich nicht vermeiden. Denn alle vier Lauben teilten sich eine Außentoilette. Das sorgte immer wieder für Unmut. Zum Einen war die Toilette oft verstopft, so dass beim Spülen die Kloake ständig überschwappte. Zum Anderen hatte einer der Bewohner eine unappetitliche Marotte: Statt in die Toilette platzierte er sein Häufchen direkt auf die Klobrille – kein schöner Anblick. (Der Klobrillen-Kacker wurde nie in flagranti erwischt, aber mein Vater schwört bis heute, dass es der Nazi war.)

„Wer nicht arbeitet, fliegt!“

Während meine Mutter jeden Morgen zur Arbeit fuhr, um für den Familienunterhalt zu sorgen, erkundete mein Vater erst mal die Kneipen der Gegend. Dort wurde nicht nur getrunken, man lernte auch die unterschiedlichsten Menschen kennen. Einer dieser Menschen (der später ein guter Freund meines Vaters wurde) berichtete, dass die Firma DEKA, in der er selbst tätig war, händeringend nach Schweißern sucht.

Gleich am nächsten Morgen nahm er meinen Vater mit in die Firma und stellte ihn seinem Chef vor. Dieser machte sofort klar: „Mir ist egal, ob du Deutscher oder Türke bist, wer nicht arbeitet, fliegt.“ Mein Vater, der kaum Deutsch sprach, lächelte und nickte. „Hast du einen Qualifikationsnachweis?“ Mein Vater zog seinen Schweißerschein aus der Tasche und legte ihn auf den Tisch. Da dieser auf Türkisch war, konnte der Chef nichts damit anfangen. Er erklärte, dass man einen Lehrgang machen müsse, um den Schein in Deutschland anerkennen zu lassen. Doch das hätte vermutlich Wochen oder gar Monate gedauert. Dann überlegte er kurz und führte meinen Vater in die Werkstatt. Dort ließ er ihn, als Einstellungstest, zwei Metallstücke zusammenschweißen. Mein Vater bestand den Test und bekam direkt eine Jobzusage.

Um seinen neuen Job anzutreten, musste er wieder zurück nach Istanbul. Dort wurde er, wie alle Gastarbeiter, auf Vorstrafen geprüft. Anschließend erfolgte eine extrem gründliche ärztliche Untersuchung – kein Körperteil und auch keine Körperöffnung wurde dabei ausgelassen. Da keine ernsthafte Krankheit oder Gesundheitsstörung vorlag, erhielt mein Vater nach etwa zwei Wochen eine Arbeitserlaubnis. Im Sommer 1971 verabschiedete er sich von seinen Eltern und Geschwistern und flog mit einer eigens für Gastarbeiter gecharterten Lufthansa-Maschine nach Berlin.

Meine Eltern wohnten noch einige Monate in der Laube und zogen dann in eine Wohnung (mit Innentoilette) nach Berlin-Neukölln, wo auch ich und mein Bruder unsere ersten Lebensjahre verbrachten.

Meine Eltern leben seit rund 50 Jahren in Deutschland. Hier haben sie gearbeitet und zwei Kinder großgezogen. Sie hatten ihre Höhen und Tiefen, haben geweint und gelacht. Sie wurden als „Kanaken“ und „Scheiß Türken“ beschimpft. Oft waren sie kurz davor, dieses Land zu verlassen und taten es doch nicht. Einmal fragte ich meine Mutter, wie das Gefühl ist, wenn man seine Heimat verliert. Sie antwortete:

„Als dein Vater und ich nach Deutschland kamen, fühlte es sich so an, als hätten wir unsere Heimat verloren. Doch später wurde uns klar, dass Heimat kein Ort ist, sondern ein Zustand. Ob in Deutschland oder in der Türkei, überall dort, wo man Vertrautes spürt und glücklich ist, dort ist Heimat. Wir haben unsere Heimat nicht verloren, wir haben lediglich eine zweite dazugewonnen.“

Autor: Alp Geray

Fotos: Alp Geray

Die stummen Gastarbeiter – die Geschichte meiner Eltern – geray-blogs Webseite! (jimdofree.com)